Hai visto mai #5 (2023)

Triangle of Sadness, Succession, Sistemo l'America e torno, Il… Belpaese, Lola, Le quattro giornate di Napoli, Shut Up and Play the Piano

1556 – Triangle of Sadness di Ruben Östlund, Svezia, Germania, Francia 2022

Palma d’oro a Cannes, un film furbo e cretino allo stesso tempo, con una pretesa morale e un esito moralistico, senza poterselo permettere. Oh, intendiamoci: Triangle of Sadness si fa vedere, ha parti riuscite, tecnicamente è abbastanza interessante, è anche a tratti divertente (ma perché sono io primordiale, eh, non perché è particolarmente bravo il regista Östlund) ma è il testo che zoppica e la vicenda ha salti e mancanze abbastanza vistosi. Ora, a me Östlund stava già sulle balle ma tra il premio vinto e alcuni pareri favorevoli di amici, mi son detto: vuoi vedere che avevo preso una cantonata? E invece confermo: è un regista furbo, a caccia dello scandaletto, con filmetti buoni per innescare il dibattito, come del resto lo era quella cagatina di Forza maggiore con tutti i boccaloni a perderci le bave e a dire: e tu cosa avresti fatto se ti arrivava addosso una valanga? Ma che ne so: io volevo un buon film, ecco cosa volevo, con dialoghi all’altezza dell’intuizione. E volevo anche una Lemonsoda ghiacciata, ma non voglio divagare. Qui siamo a bordo di una crociera per super ricchi dove va tutto storto, a partire dal capitano ubriacone, un comunista nichilista a cui non frega niente della sua nave. Dopo una tempesta che ci regala vomitate a spruzzo e attacchi diarroici fulminanti arriva pure un assalto di pirati (dovremmo essere ai Caraibi ma è chiaro che siamo nell’Egeo. E vabbeh). Esplosioni e naufragio. Ma finire alla deriva fa ribaltare i consueti rapporti di potere tra crocieristi e personale di servizio (vi ricorda un po’ Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto? Beh beh beh, giusto!) e presto siamo dalle parti de Il signore delle mosche ma mediato dal reality Survivor (per chi se lo ricorda) e con diverse cadute nel becero de L’isola dei famosi. Nel senso che la satira e la ricerca del ridicolo di un mondo piramidale dove domina il denaro (e l’immagine, si pensi all’incipit nel mondo della moda) sfocia in volgarità che son messe lì perché tirano la risata facile e neanche col gusto dello sberleffo corrosivo, autentico, onesto. Si sente la natura intellettuale dell’invettiva e se gli assunti sono (sarebbero) tutti giusti, la messa in farsa smaccata depotenzia sia la comicità ma soprattutto il discorso politico. E poi non c’è compassione, non c’è profondità, è come un bignami - fotografato da dio - della lotta di classe che si sta o si dovrebbe combattere ma che in bocca a questo Ruben Östlund suona falsissimo, buono per la platea radical chic dei festival, quella autenticamente radical chic, non come usano a cazzo di cane il termine Belpietro o Sallusti. Gente con lo smoking e la sciarpetta che applaude con moderata indignazione l’assunto politico del film e poi va al cocktail dove tratterà i camerieri esattamente come accade qui, da schiavi. (E già che ci sono: ma anche voi vi fate portare il cibo a casa da qualche poveraccio in bici? Ma cosa cazzo siamo diventati: la Louisiana del 1890? Mah). (17/5/23)

1558 – Succession Season 4 di Jesse Armstrong, USA 2023

Arriva l’ultima stagione di una delle serie migliori degli ultimi anni, attesa, pregustata e ora finalmente in onda. Ed è una parziale delusione (ovviamente ora seguono spoiler, più del solito). Si nota subito un certo appannamento narrativo e la morte del decano Logan Roy scatena tutto il parentado nella lotta alla successione, ma c’è come un incartamento: manca l’antagonista principale e i microconflitti dei fratelli sembrano litigi tra gnomi, scomparso il gigante che li sovrastava. Viene meno la brillantezza di tanti dialoghi e si notano invece ridondanza e ripetizioni. Gregg (cugino scemo), Tom (parente acquisito) e Conor (erede cojone) sono tenuti a freno in un momento in cui la loro sublime imbecillità risalterebbe ancor più e l’intreccio di inghippi tra gli eredi principali, ora uniti dal lutto, ora divisi dalle responsabilità della successione, sono ridisegnati ma anche reiterati in modo faticoso, ribadendo cose già viste (e risolte meglio) nelle serie precedenti. La vendita del patrimonio di famiglia, poi, a un giovane miliardario svedese (puntata 5) risulta esiziale, con un ritmo catatonico. Boh. C’è anche una puntata su una fondamentale scadenza elettorale, tutta giocata sui dialoghi, idea che sarebbe brillante se i dialoghi fossero all’altezza, mentre invece si ripetono all’infinito le dinamiche che già conosciamo, in una staticità irriconoscibile. Trovo poi orrenda la scelta – ma solo in alcune puntate – di un linguaggio documentaristico, con la camera che aggiusta il fuoco o l’inquadratura: ma perché poi adesso? Arriva una prima svolta nella puntata del funerale del patriarca: il ritmo è ancora latitante ma almeno qualcosa accade, sempre all’interno della stessa cornice, e seppure le eulologie durante la funzione funebre siano tutte incredibilmente fiacche, si avverte una parvenza di vitalità. È il preludio a un finale che tutti mi dicevano esplosivo e che, invece, è il solito, consueto, già visto tradimento ai danni di Kendall, il primogenito tirato scemo da tutti. La diabolica sorella Shiv, che ha tramato per non so quante puntate, lascia vendere allo svedese Matsson e si accontenta del ruolo di consorte del nuovo CEO (Tom) e questo sarebbe lo sconvolgente ribaltamento ideato dagli autori, per la quarta volta in quattro stagioni, solo che stavolta è di una lentezza e ripetitività esiziale, senza un dialogo memorabile che fosse uno o un colpo di scena che ci facesse saltare sulla sedia. No, niente, solo lo schema ormai usurato che ha fatto la fortuna della serie ma senza un minimo di inventività in cambio. Nada. Boh. Certo: attori bravissimi, ma lo sapevamo. E stavolta erano senza copione. (Giugno 2023)

1560 – Sistemo l’America e torno di Nanni Loy, Italia 1974

Il mondo è pieno di padroni e il povero Giovanni Bonfiglio (Villaggio) sa che se sarà licenziato, amen, se ne troverà un altro. È negli Stati Uniti per lavoro ma il patròn, dalla sua fabrichètta lombarda, chiama perché ha avuto un’idea: che Bonfiglio allunghi il viaggio e si porti in Italia il cestista nero Ben Ferguson per la squadra di pallacanestro della società. E così comincia l’odissea del travet che deve convincere una riluttante Black Panther (il fighissimo Sterling Saint Jacques, qui ancora senza lenti decolorate) ad affrontare la trasferta verso la nebbiosa Brianza. Potrebbe sembrare una variazione internazionale di Fantozzi (che sarebbe arrivato nella sale solo l’anno dopo) ma qui non c’è il versante satirico grottesco o surreale. Anzi, c’è una dose di realismo molto accentuata, con diverse parti girate in modo documentaristico, una sorta di ritratto dell’Amerika peggiore - da New York alla California passando per Washington, Detroit, New Orleans e Reno -, uno stato di polizia dominato dalla violenza, infettato da un razzismo micidiale e da una sperequazione della ricchezza dolorosa. Il Black Power è raccontato per piccoli bozzetti ma una delle qualità del film è che non è manicheo e son gustosi anche i tanti ritratti degli italoamericani, lontani dai luoghi comuni. Dei personaggi principali non si esita a mostrare qualche incrinatura. Bonfiglio ha un’evoluzione: all’inizio ovviamente è un italiano provinciale, qualunquista, ipocritamente democratico ma vigliacco, che non vuole problemi, e poi matura una coscienza anche se nel momento cruciale, per paura di prendere delle botte, ricorderà ancora “io sono bianco!”. E anche la Black Panther non è integerrimo e ha pure qualche problema di machismo e maschilismo, tutto sommato. Sistemo l’America e torno è un film abbastanza incredibile, eccezionale nel vero senso della parola, e dà una visione degli USA tutta politica, con le armi (anche) della commedia. Purtroppo la versione (RaiPlay) che ho rivisto - credo per la sesta volta da quando avevo undici anni - manca di alcune parti e allora mi armo di pazienza e cerco in Rete e trovo una versione più lunga, credo completa. E mettendo le due versioni a confronto scopro che nella versione della Rai c’è un primo taglio (di 3 minuti e mezzo) del primo incontro con Ben, negli spogliatoi. Bonfiglio è negativo sulle clausole contrattuali pretese e Ferguson refrattario a partire subito. Infatti scompare e Villaggio lo recupera due giorni dopo a Central Park (parte molto documentaria con tutte le comunità etniche e nessun buonismo di facciata). Nella versione Rai si salta direttamente all’assalto che Bonfiglio/Villaggio subisce nel parco. C’è poi un altro taglione (quasi 12 minuti) durante l’attesa di Ferguson a Detroit: ancora le difficoltà dell’italiano in trasferta ma anche la solitudine della società americana e la diffusione della droga; Bonfiglio va a cercare Ferguson a una mostra di arte organizzata dai Black Panther (perché il cestista voleva vendere un quadro prima di partire) e c’è la storica battuta di Villaggio “SI’, MI LAIKANO”, riferito alle opere di primitive art nera, prima di prendersi delle manganellate da un poliziotto razzista. Altri 4 minuti e rotti saltano poi quando Ben – a New Orleans - mena la sorella perché la scopre mentre si tinge i capelli, un particolare che arricchiva il suo ritratto, peccato. Ma tutto sommato, con tagli o meno, rimane un grande film, purtroppo dimenticato. (17/6/23)

1561 – Il… Belpaese di Luciano Salce, Italia 1977

Non m’è passata la voglia del Villaggio degli anni Settanta, sicuramente il migliore, e recupero un altro classico (della mia infanzia e, via!, pure del cinema italiano, dài!). Villaggio è Guido Belardinelli: torna in Italia dopo 8 anni di lavoro nel golfo Persico, su una piattaforma petrolifera. Ed è un alieno in questo paese in preda al caos degli anni di piombo, stretto nell’irriducibile differenza tra il mondo dei giovani e quello degli adulti, impauriti, in anni in cui lo scontro era quotidiano ed esacerbato e - vuole la vulgata conservatrice - non si poteva più uscire di casa. Il punto di vista della regia di Salce (e della sceneggiatura di Castellano e Pipolo) non ha una particolare tesi da esporre o un punto di vista ideologico. È qualunquistico (come il finale dimostra in modo goffo) per questo motivo, apparentemente, ma è anche liberissimo, nel senso che satirizza tutto, senza freni, sfottendo chiunque. Spesso superficialmente – come può essere superficiale una vignetta – ma talvolta centrando il punto. Sequestri, rapine, maggioranza silenziosa, espropri, istanze femministe, rapimenti, droga, processi, giurie popolari, racket, moralisti, autonomi, radio libere, indiani metropolitani, terrore dei borghesi, scioperi, autoriduttori, terroristi. Bene o male c’è tutto e non si salva nessuno, sfociando spesso nell’iperbole. Se uno vuol vedere quale fosse il sentimento dell’uomo comune nei confronti dell’Orda d’oro e lo sconcerto di fronte a quella che sembrava una rivoluzione alle porte, paradossalmente, può partire da qui. Il film dal punto di vista comico funziona e se la gag è particolarmente azzeccata, è favolosa, come per esempio quando due persone si incrociano alle 20 e 15 in Galleria del Corso nella serata nebbiosa di Milano e scappano temendo di essere scippati l’uno dall’altro, gettando in contemporanea il portafogli per terra. E come non ricordare il clamoroso salto nella surrealtà con l’arrivo di Paolo Villaggio dai familiari barricati in casa che, per verificarne l’identità, lo sottopongono a un vero e proprio quiz (con timer) prima di aprirgli la porta rinforzata da catene, lucchetti e medievali spunzoni di metallo. Nel film ci sono anche recuperi e prove generali per gag che confluiranno nei Fantozzi futuri e, insomma, certe volte il film perde unità proprio per amor di comicità e la seconda parte - più stanca, ripetitiva o esagerata - non ha le invenzioni della prima. Ma non è grave, Il… Belpaese, anni e anni dopo, si fa ancora rivedere con piacere estremo. Bravissimo Villaggio dal punto di vista attoriale, azzeccato anche Massimo Boldi (nipote drogato) e tutta la compagnia di giro dei film dell’epoca, con la partecipazione dell’angelo/strega Silvia Dionisio, bellissima. Film girato perlopiù a Milano per gli esterni e in un teatro di posa per il quartiere dove si svolge la vicenda del protagonista, scelta invece infelice perché si leggono chiaramente le quinte di compensato e cartone. (18/6/23)

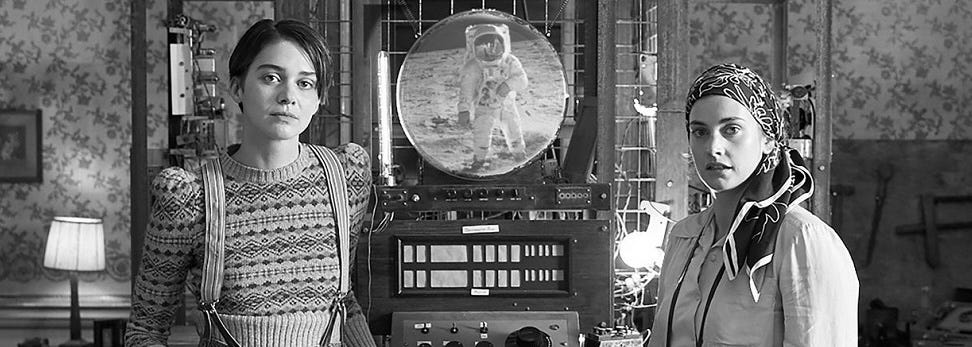

1562 – Lola di Andrew Legge, Gran Bretagna/Irlanda 2022

Un piccolo interessante film, molto curato visivamente, al limite del lezioso, che ci racconta attraverso del materiale ritrovato un passato alternativo: nel 1941 due sorelle, scienziate brillanti e anticonformiste (Thomasina e Martha), femministe senza ancora saperlo, riescono a intercettare col loro macchinario LOLA le emissioni video e radiofoniche passate e future, cosa che metteranno a servizio dell’esercito britannico. Ovviamente con conseguenze: se tocchi il presente cambia il futuro e, SPOILER… non c’è più David Bowie! E andando avanti sembra quasi il danno minore, figuratevi. Film intelligente e anche furbo, che mette la donna al centro della sua narrazione (le due protagoniste sono una Hedy Lamarr al cubo), e seppure in un contesto sci-fi rende omaggio a queste figure invisibili, oscurate dalla prepotenza degli scienziati maschi. La coppia di attrici protagoniste è adorabile, la regia alla fine un po’ snervante nella sua ricerca di verosimiglianza con i materiali degli anni Quaranta, ma sicuramente è inventiva. La storia non è particolarmente elaborata e da un certo momento in poi sembra andare a rotoli, con meno felicità espressiva e narrativa dell’inizio. Ma lo spunto è vivace, riuscendo a parlarci effettivamente del passato come del futuro. Un bell’esperimento, dài. (20/6/23)

1563 – Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loy, Italia 1962

Solido, drammatico, intensissimo, dal linguaggio scabro, in alcune sequenze quasi documentario, con una certa magniloquenza sovietica in diverse scene di massa. Nonostante un cast con belle facce assortite e nomi importanti (Lea Massari, Gian Maria Volonté, Aldo Giuffré, Jean Sorel e pure Enzo Cannavale!) è il popolo tutto a essere protagonista, l’umanità umile e verace di Napoli. Si intrecciano piccole vicende, incontri, scambi, storie private che subiscono la Storia, tra bombardamenti, l’armistizio, gli sfollamenti, le rappresaglie atroci, le deportazioni, i rastrellamenti. Finché la città non si solleva (e sono le donne le prime che non ci stanno più) e si libera, in una battaglia vicolo per vicolo. Che cazzo di paese incredibile che siamo. E che regista Nanni Loy. (22/6/23)

1564 – Shut Up and Play the Piano di Philipp Jedicke, Germania, Francia, Gran Bretagna, 2018

Dicembre dell’anno scorso, vado con preavviso minimo a un concerto, invitato dall’organizzazione: c’è Chilly Gonzales a Milano e come mancare? Beh, io conoscevo poco dell’artista, quasi nulla, e sono andato al Lirico non sapendo bene cosa aspettarmi. Avevo ascoltato qualcosa in Rete ma avevo presto rinunciato, soffocato da troppe proposte. E quando Gonzales entra in sala ecco la conferma di quella che mi sembrava una boutade ripetuta pigramente dai giornali e che invece, no, è la realtà: il pianista si esibisce in vestaglia e pantofole e sotto ha una canottiera degna del mago Oronzo della Gialappa’s Band. Mette le mani sul pianoforte ed entro in un mondo prima delicato e poi scatenato, che si muove tra Satie e Daft Punk e tutto quanto c’è in mezzo, compresa una lezione di musica sull’arte della ripetizione (lezione che spazia da Bach ai Nirvana). Un colpo di fulmine. Esco dal concerto completamente conquistato da ‘sto matto e passo i mesi seguenti ad ascoltare tutto, stavolta con criterio. Finché incappo in questo documentario che racconta la storia del musicista: Jason Beck, in arte Chilly Gonzales, è figlio di uno degli uomini più ricchi del Canada (un emigrato ebreo ungherese diventato il più importante costruttore del paese). Gonzales è un pianista classico perfetto che a 20 anni è punk, poi rapper e infine trova il successo vero tornando al pianoforte da cui era partito (a 4 anni), stavolta da compositore maturo. Realizza così un album (Solo Piano) minimale e ricchissimo al contempo: melodie che sono ricami fragili e ammaliatori, osannate da pubblico e critica. Favola a lieto fine? Macché, non c’è finale, con Gonzales, mai! È una sfida continua e lui non è mai abbastanza contento, perché il riconoscimento del suo magistero è sempre, per forza di cose, limitato. Ma allo stesso tempo Chilly non vuole alcun compromesso, vuole fare la sua cosa, non di rado con una supponenza respingente. Geniale, irritante, sublime, scostante, un iconoclasta sudatissimo e un autoproclamato megalomane, forse irrisolto: uno come Chilly è veramente l’artista maximo, completo, egomaniaco (ovviamente è coproduttore del suo documentario), senza limiti, che non puoi che amare ma che allo stesso tempo vuoi tenere a distanza perché sai che quell’arte ha un prezzo che forse è meglio non conoscere. Gli unici momenti in cui il protagonista non ha la maschera e si mostra anche più fragile è quando ammette la fatica dello studio della musica classica seria. L’esercizio, la lettura, e dopo aver visto tutto quello che ha fatto fa impressione individuare qualche suo effettivo punto debole. Nel film si vedono i suoi partners in crime come Peachy (una pazza, una grande), Feist (uno splendore, classe infinita), Jarvis Cocker o i Daft Punk e la continua evoluzione in nuovi progetti (da solo, con un gruppo, con un’orchestra) e idee (quelle musicali sempre molto azzeccate, quelle cinematografiche forse meno immediate o riuscite). Il documentario scorre bene, ha domande ben preparate (con una finalità narrativa, intendo), belle immagini rare e una curiosa invenzione: l’introduzione di alcuni doppelganger di Chilly Gonzales, qualcosa che comincia in modo quasi subliminale e poi si esplicita sempre più nel finale, come a significare l’impossibilità di catturare un solo profilo del pianista, che è uno, nessuno e tantissimi altri. Proprio in bolla no, ma genio sì. (24/6/23)

Se ti va, beh, allora…

Qui le puntate precedenti e altre cose:

...concordo abbastanza anche su "Forza maggiore", ma perlomeno per un terzo mi aveva acchiappata e quindi non mi ero annoiata a morte come con questo naufragio interminabile... e poi le cazzatine spacciate per gran profondità... mi arrabbio poche volte al cinema, "Triangle of Sadness" ha determinato una di queste!

Oh GRAZIE per aver detto che film cretino e presuntuoso è "Triangle of Sadness". E didascalico, e ridondante... mi ha fatta veramente innervosire al cinema!